Opernblog durchsuchen

Eugen Onegin aka Tatjana

Armin Petras inszenierte am Nürnberger Opernhaus „Eugen Onegin“ von Peter Tschaikowsky. Die Kritiken waren sehr gut, auch wenn in Russisch gesungen wird und man auf, die kleinen Obertitel angewiesen ist. Die Oper besticht durch eine Reihe von Ballett-Einlagen, die hier auch entsprechend betanzt werden, was sehr reizvoll ist. Die Oper ist in einer Nummernfolge komponiert, was der Vorlage von Puschkin entspricht. Gerade die Ballett-Musiken sind bekannt, auch hat es das ein oder andere Stück in Arien-Konzerte geschafft. Wieder ist es ein Dreiakter, womit man das Problem hat, wenn es nur eine Pause gibt. Die 2h für Akt 1 und 2 geraten da lange, im Vergleich zu der ¾ Stunde im dritten Akt. In den ersten zwei Akten hat man ein konsistentes, historisches Bühnenbild. Das Kennenlernen von Tatjana und Eugen findet wirklich auf einer Holzveranda mit einem künstlichen Garten statt und mit einigen Kniffen verwandelt sich das Bühnenbild auch gekonnt in die Ballszene 14 Tage später in der Handlung. Ob es den Sprung von 170 Jahren in die Neuzeit der Perestroika-Zeit nach 1993 gebraucht hätte, vor einem Petersburger Club mit Bushaltestelle, sei dahingestellt. Die ersten beiden Akte überzeugen aber auf ganzer Linie.

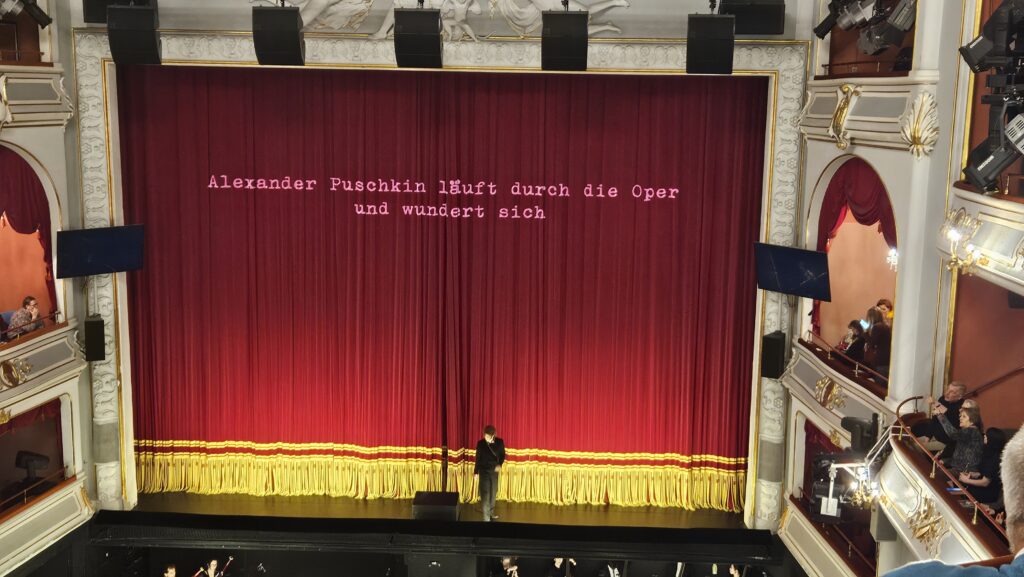

Die Regie lässt in der Inszenierung eine neue Person erscheinen, Alexander Puschkin, der Dichter der Romanvorlage zur Oper. Es ist eine stumme Rolle, die immer wieder Reaktionen zu den Handlungen der Hauptpersonen auf der Bühne zeigt, die der Komponist leicht verändert hat. Schon vor dem ersten Akt, ist er in schwarzem Anzug auf der Bühne. Die Handlung beginnt auf der Landveranda auf einem Podium. Eine Amme und eine Mutter mit zwei Töchtern erwarten die Ankunft von Lenskij und Eugen, die mit einem Gewehr erscheinen und die Landidylle auf der Veranda aufmischen. Die jüngere Tochter Olga in einem rosa Kleid, will ein dem Leben zugewandtes Leben führen. Die ältere Tatjana träumt in ihren Liebesromanen dagegen in schwarz und ist eher verschlossen und introvertiert. Olga ist extrovertiert und mit Lenskij verlobt. Die beiden Töchter vergnügen sich in dem Garten rechts in den künstlichen Blumen, den ich übrigens sehr gelungen fand. Auf der Oberseite der Veranda hat man Texteinblendungen, die immer Tierassoziationen darstellen sollen mit Schwänen, Raben und Waldtieren. Es tritt ein Priester mit Landsleuten auf. Wenig später ist Tatjana müde, aber wie im Bann von Eugen, in den sie sich sofort verliebt hat. Eugen ist der gewandte Lebemann und das ideale Bild für ihren Traum eines Liebesromans. Als sie gehen, wird ein Bett von vier Männern hereingetragen, die Veranda wird umgebaut und man landet im Zimmer von Tatjana. Sie kann irgendwie nicht schlafen, denn der neue Freund von Lenskij lässt ihr keine Ruhe. Sie holt schwarze Federkiele aus dem Bett hervor und beginnt einen Liebesbrief an Eugen zu schreiben. Der Dichter träumt mit ihr den Traum der großen Liebe in einer fast 20-minütigen Arie. Am Ende der Arie ist ein fünfseitiger Brief entstanden, den ihr der Dichter schnell abnimmt. Am nächsten Tag soll die Amme den Brief zu Eugen bringen, die verhält sich aber eher wie ein Roboter und versteht nicht, was Tatjana von ihr will. Eugen erhält den Brief zwar, gibt aber deutlich zu verstehen, dass er für die Ehe nicht geeignet ist. Somit endet der Versuch, Eugen zu gewinnen in der Katastrophe für Tatjana. Es folgt ein witziges Intermezzo mit einem großen schwarzen Pudel, der den Dichter wegjagt.

Im zweiten Akt kommt man zur Ballszene ein paar Wochen später, indem man eine Säulenfassade absenkt, die mit roten Lampions versehen ist. Die Ballettszene am Beginn hat wohl etliche Tanzanleihen bei TikTok genommen und ist durchaus unterhaltsam. Tatjana hat auf eine Liege Platz genommen mit einem Buch. Links im Hintergrund steht ein silberner Samowar, so als liebevolles Detail. Eugen findet die Party langweilig. Man hat einen Tenor mit einem lustigen Papierhut engagiert, der ein Couplet singt. In Triquets Couplet tut Tschaikowsky wieder mal das, was er am besten kann. Er imitiert ein Chanson des 18. Jhd, für das es zwar keine exakte Vorlage gibt. Die Couplets beginnen mit den Worten „A cette fête convié“ und sind eine Hommage an Tatjana. Sie spiegeln den französischen Einfluss wider, der zu jener Zeit in der russischen Aristokratie präsent war. In einer Sequenz erscheint der Dichter in einem Bärenkostüm. Auf dem Ball erzeugt ein Ofen Rauch, im Hintergrund brennen Tonnen. Auf dem Ball provoziert Eugen Lenskij, in dem er mit seiner Verlobten so lange tanzt, bis dieser das Taschentuch wirft und Eugen zum Ehrenduell auffordert. Es gibt einen Umbau, bei dem ein großes weißes Tuch über die Bühne gezogen wird und die Säulenfassade entschwindet. Es kommt zum Duell mit Lenskij. Vorher singt Lenskij noch seine Klage. Die Melodie von Lenskijs Klage weist Ähnlichkeiten mit einer Melodie aus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper Don Giovanni auf, genauer gesagt mit der Arie „Dalla sua pace“. Das ist wieder ein Moment, wo sich Tschaikowsky vor Mozart verneigt mit einer Arie, die nach Mozart klingt, aber keiner ist. Zu dem Duell hat keiner der beiden eigentlich Lust, da sie ja eigentlich befreundet sind. Sie stehen letztlich doch dann direkt mit den Pistolen voreinander und Eugen drückt ab. Damit endet Lenskijs Tragödie.

Im dritten Akt kommt nun der Bruch in die Neuzeit. Man befindet sich vor einem Nachtclub in St. Petersburg an einer Bushaltestelle. Die Zeit ist jetzt 170 Jahre später, was eine große zeitliche Distanz ist, im Jahr 1993. Tatjana ist mit einem reichen Oligarchen dem Fürst Gremin verheiratet. Auch in dieser Ballettszenen legen die Damen des Clubs einen relativ neuartigen Tanz hin. Nicolai Karnolsky legt ein richtiges Alpha-Männchen an Oligarchen hin, der am Rand der Lächerlichkeit sich mit nacktem Oberkörper und Tarnhose inszeniert, wie mancher der russischen Staatsoberen. An der Oberseite des Clubs laufen wieder Einblendungen von russischen Straßenszenen. Eugen ist auf der Flucht vor der Schuld von dem Erschossenen Lenskij. Eugen und Tatjana sind an der Bushaltestelle durch eine Plexiglasscheibe getrennt, lieben sich immer noch. Tatjana gibt Eugen aber nun definitiv auch eine Abfuhr, da sie ihren Platz in der Gesellschaft gefunden hat. Sie versucht zwar mit ihrem Klapphandy noch jemand anzurufen, die damals ja noch gar nicht erfunden waren. Der Dichter tritt hier jetzt als Bettlerin auf und lässt die Szene enden, in dem Gremin eigentlich noch erschossen wird. Tatjana wäre damit eigentlich wieder frei, das müsste man aber jetzt in einem vierten Akt auskomponieren. Im dritten Akt endet somit Eugens Tragödie.

Die Oper ist wirklich rundum gelungen, da sie sowohl sängerisch gut besetzt ist, als auch mit Jan Croonenbroeck im Dirigat hervorragend musikalisch begleitet wird. Tetiana Miyus gelingt eine eindrucksvolle Brief-Arie im ersten Akt, den sie sowohl darstellerisch, als auch musikalisch bestens meistert. Die Szene steht großen Wagner-Arien in nichts nach. Eigentlich müsste die Oper nach Tatjana benannt werden. Die ersten beiden Akte sind vom Bühnenbild sehr schön, was das Lesen von Seitentiteln fast nicht nötig macht. Man kann sich einfach tragen lassen und Tschaikowsky auf hohem Niveau genießen. Interessant machen die musikalischen Zitate diese Oper, wie schon die Pique Dame. Die Ballettnummern wirklich als Ballett umzusetzen ist bei Tschaikowsky mehr als angebracht, denn oft verzichtet man ja inzwischen in Opern darauf und lässt die Darsteller Pantomime spielen. Eine wirkliche Empfehlung, die Oper sich bei einem der letzten Termine im Februar noch anzusehen.

Schreibe einen Kommentar